…y ojerosa. Sí, hace poco más de dos meses que mi estatus ha cambiado; he sido muchas cosas a lo largo de mi vida: hija, nieta, hermana, novia, amiga, grunge, hippie-barroca, rebelde con causa, compañera de fatigas, inmigrante o expatriada (la denominación depende del dinero que lleves al nuevo destino), viajera curiosa, turista desubicada… Pero ahora soy también madre, y me lo tengo que oír decir en alto muchas veces para terminar de creérmelo porque hay veces que me resisto a asumirlo, más que nada por la abrupta manera en la que me he sumido de lleno en esta nueva situación existencial. Sin embargo, no se trata de un problema filosófico, hablamos de una realidad mullidita y palpable que nos reclama y vocifera con furia, que, casi desde que nació, frunce el ceño como su madre (esa soy yo) y agita el brazo arriba y abajo como si fuera el gato de los chinos.

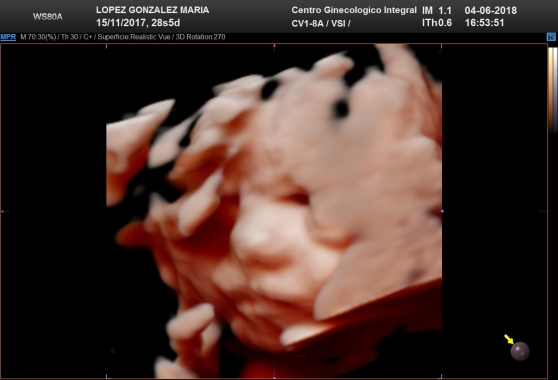

Todo empezó hace poco más de once meses cuando, como en la espantosa canción de Sergio Palma (no es una errata: Palma, no Dalma), “el predictor se pinta de rosa en el cuarto de baño”. A partir de ahí, un periplo de nueve meses en el que casi todas las semanas visitaba centros de salud y hospitales para hacer el seguimiento del pequeño ser que, es del todo increíble, estaba gestando. La monitorización a la que ahora someten a las preñadas, vista desde mi perspectiva actual, me resulta un tanto terrorífica. Los errores en los diagnósticos prenatales y los mil y un sustos y disgustos que conllevan esas visitas solo los conocen los padres, sobre todo las gestantes. Ginecólogos y enfermeras te regañan si estás muy gorda o muy flaca, ecógrafos que no apartan la mirada del monitor, mientras tú tiemblas aterrada en la camilla, pasean el sensor una y otra vez por tu vientre indiferentes a la angustia que provoca su silencio, tan profesional, “diabetes gestacional”, “traslucencia nucal”, “madre añosa” (sí, aunque yo me creía Chabelita con su embarazo adolescente, resulta que a los treinta y nueve años eres viejuna: no se cansan los profesionales de espetártelo para curarse en salud de posibles complicaciones) y un sinfín de expresiones destinadas a hacerte sentir culpable sí o sí, gotean incensantes a lo largo del embarazo hasta crear un totum revolutum que se materializa en un terror espantoso frente a lo que está por venir. Solo una especie de fe, no sabría cómo definirlo mejor, te lleva hasta el final con la cabeza medianamente clara. La fe y la seguridad que otorga el saber que tu abuela parió en casa, que nunca le prohibieron el jamón y que, durante la lactancia, se puso tibia de cerveza para tener abundante leche.

Eva González, alias la Beatona, capturó esta natural instantánea (odio esa palabra a muerte) frente a la foto de The Queen en la expo de Canal de Cecil Beaton.

Me da la impresión, y un amigo médico me lo confirma, de que, si fueran los tíos los que pasaran por este proceso, la diabetes gestacional, por poner un ejemplo, quizá ni existiría, a pesar de que los niños ahora llamados “macrosómicos”, es decir, cabestros que pesan cinco o seis kilos, los ha habido siempre. Pienso que es muy cómodo culpar a las madres de no llevar una buena alimentación durante el embarazo, mirarlas mal si fuman o se toman una cerveza, si se niegan a darle la teta al retoño hasta que este cumple la mayoría de edad… De nuevo asoman mis teorías de la conspiración, todo esto me parece una manera de condenar a las mujeres de nuevo al recinto del hogar y al cuidado de los hijos para siempre jamás; no discuto los beneficios de la lactancia, de hecho yo estoy casi todo el día con la teta fuera atendiendo al tirano reclamo del pequeño Tamar (que, debido a la diabetes que le diagnosticaron a su santa madre, por la que no pude apenas tomar hidratos durante los cuatro últimos meses del preñamiento, salió largo y delgado como una longaniza), pero no dejo de pensar que, si le diera biberón, yo podría salir más, ser más independiente, a la vez que cabría la posibilidad de compartir de verdad la crianza con padre, abuelas e incluso, si se presta, con amigos que no saben lo que dicen cuando se ofrecen a quedarse con el muchacho. Por fortuna, yo me salté la depresión posparto, por un lado porque el padre de la criatura está tan al quite que cuando le da el bibe (de leche materna, claro está) por la noche asegura que lo amamanta, y, por otro, porque tras un mes de ser la viva imagen de la white trash, todo el día medio desnuda de cintura para arriba y con unos pantalones de mercadillo moteados de baba y otros líquidos indignos, debido a mi trabajo, puedo vestirme de persona todos los días y recordar que soy no solo madre, sino también profesora y ser social.

A lo mejor ya estáis con las manos en la cabeza, decididos a bloquearme en el Facebook por mala madre: deteneos, insensatos, que ahora viene el pastel. Llore como una magdalena cuando, tras treinta y cinco horas de parto provocado y vejaciones varias (creo que hasta el bedel me metió la mano hasta las amígdalas para ver si estaba dilatando) me sacaron, por cesárea, a mi retoño. Cuando vi que su cara no parecía tener rasgos mongoloides, que lloraba con fuerza como si no hubiera un mañana, recordé al cabronazo del ginecólogo que, a los dos meses y poco del embarazo, miraba con pavor la ecografía como si estuviera gestando al mismísimo anticristo. Nunca olvidaré sus palabras antes de abandonar la consulta: “con toda probabilidad, el niño tendrá una alteración cromosómica”. Tampoco olvidaré el apoyo de los que estuvieron conmigo en esos momentos, de los que me apoyaron cuando decidí no hacerme la amniocentesis, de los que me sostuvieron en todas las pruebas que siguieron hasta que una prueba de ADN fetal confirmó lo que yo intuía: que era un niño y que estaba bien. Soy madre y ahora comprendo en parte la dimensión del pitote en el que me he metido (y esto acaba de empezar). Soy madre y por eso he entendido el significado de “violencia obstétrica” y la razón por la que, a pesar del dolor, la angustia y los miedos, la especie no se ha extinguido todavía. Soy madre próspera porque ahora soy consciente de la suerte que tenemos todas las que damos a luz a un niño sano y porque he decidido serlo en compañía de un señor que, quizá por haber estado conmigo todo este tiempo, hasta el punto de haber engordado casi lo mismo que yo, ha engendrado a un ser que es (menos por mi ceño) su vivo retrato.

Pero, y volviendo al principio, no solo soy madre: no puedo suspender lo que he sido durante estos treinta y nueve años, no puedo, ni quiero, renunciar al resto de lo que me constituye. Durante el embarazo, ese periodo que mi amiga Mercedes definió como “una vejación constante” me preocupaba que, tras el parto, me convirtiera en algo distinto, que suspendiera por completo mi sentido crítico, mi hedonismo, mi impulsividad, para transformarme en una señora madre en la que no quedara ni un ápice de mí. Creo que ese es el verdadero reto. Creo que, a pesar del cambio de estatus al que me refería, que sin duda aporta matices esenciales, sigo siendo yo: más consciente, más fuerte y más frágil al mismo tiempo, con más renuncias y más aspiraciones que nunca; yo, madre Próspera.

Jo Maria, me has hecho llorar. Te quiero..

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

Me gustaMe gusta